La Sogin e l’annosa questione dei rifiuti nucleari in Italia

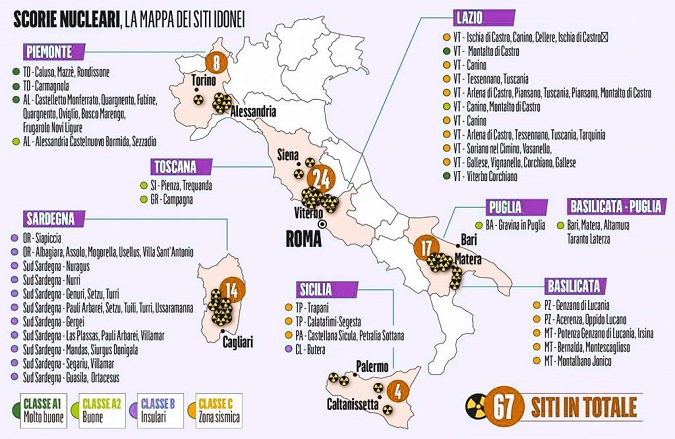

Dopo ripetuti richiami da parte dell’Unione Europea, l’Italia ha finalmente pubblicato (decisamente fuori tempo) la mappa dei potenziali siti nazionali per un Deposito nazionale delle scorie nucleari.

Il 5 gennaio, la Sogin - società statale responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi - ha infatti ricevuto il via libera dai ministeri competenti. Così, Ambiente e Sviluppo economico sperano di risolvere l’annosa richiesta che si trascina da dieci anni, dai tempi della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio Europeo.

Si tratta di mettere in sicurezza sia le scorie della risibile esperienza nucleare nel nostro Paese, mai realmente entrato in funzione, che il materiale radioattivo da rifiuti ospedalieri. Se le prime sono il vecchio materiale delle quattro centrali da smantellare, le seconde sono invece le decine di tonnellate di lascito radioattivo che ogni anno risulta dall’attività di ricerca e terapia. In particolare quest’ultime, al momento sono confinate in siti temporanei se non, addirittura, stoccato nei depositi degli ospedali in attesa di opportuno smaltimento.

Per molti anni abbiamo rinviato la decisione su come gestirle, vizio italico, ma adesso il problema è rilevante e non più procrastinabile. Sicuramente le scorie in Italia non sono paragonabili per quantità a quelle di altre tipologie di rifiuti - perché il nucleare produce relativamente pochi scarti - ma sono purtroppo estremamente pericolose, dato che mantengono il loro potenziale nocivo per migliaia di anni.

A questo annoso ritardo di dare una risposta alla Direttiva europea sta per sommarsi un altro problema: nel 2025 ci ritorneranno indietro i rifiuti nucleari che per anni l’Italia ha spedito in Francia e Gran Bretagna per il riprocessamento che ne riduce la radioattività. A quel punto, il nostro Paese dovrà avere un deposito nazionale adatto ad ospitare anche tutto questo materiale radioattivo di ritorno. Con una tempistica stimata in una decina d’anni per realizzarlo, essere pronti al 2025 è ormai fantascienza.

I siti di stoccaggio: una questione geologica e politica

D’altra parte, dilemma da sottolineare, sono pochi i luoghi in Europa completamente sicuri per uno stoccaggio di scorie a tempo così lungo. Senza contare il corredo che occorre: barriere di contenimento adeguate, controlli di sicurezza e trattamenti inertizzanti molto costosi. Ma quello tecnico è paradossalmente il problema minore. Nell’articolo La lite eterna sul nucleare, pubblicato su La Stampa del 6 gennaio, il divulgatore scientifico Mario Tozzi ha osservato:

“Da un punto di vista puramente geologico, il problema non è insolubile: un sito deve essere geologicamente adatto, cioè non presentare elevato rischio sismico, né vulcanico né idrogeologico (alluvioni e frane). Località del genere sono molto rare in un Paese come l’Italia, ancora largamente attivo da un punto di vista geologico, ma, in linea teorica, non impossibili da individuare”.

Quindi, con riferimento all’aspetto tecnico delle opere di contenimento per la radioattività - le barriere ingegneristiche e l’inertizzazione dei rifiuti nucleari – questi nodi possono essere sciolti, è solo una questione di spesa. In conclusione, nel suo ragionamento, Tozzi sottolinea però che il problema sta altrove, come molti hanno intuito dalle polemiche seguite alla pubblicazione della mappa. Ovvero nel consenso popolare che la scelta di un sito di stoccaggio dovrebbe avere, e qui casca l’asino dato che gli italiani sono storicamente (e ribadito con due referendum) di sentimenti anti-nucleare. E quanti comuni si sono dichiarati da tempo denuclearizzati, tanto da scriverlo sui cartelli stradali!

Quindi sarà difficile trovare un territorio che accetterà di buon grado la presenza di un bunker sotterraneo ad alto potenziale di rischio in cambio di una qualche compensazione economica. Certo, al momento non sono contenti i cittadini di Trino Vercellese, dove sono stoccate l’80% delle scorie italiane, ma anche l’ipotesi di trasferire materiale così pericoloso lungo l’Italia verso un altro sito di stoccaggio - tra i ben 67 individuati come potenziali “pattumiere nucleari” - non è molto sicuro.

La Sogin e il Deposito Nazionale

C’è infine una questione che riguarda direttamente Sogin. La Società Gestione Impianti Nucleari è stata creata nel 1999 per ottemperare al famoso referendum abrogativo sulle centrali del 1987 chiudendo il ciclo elettronucleare dei siti spenti. Interessante fare un tour nel sito internet www.sogin.it, dove la società definisce la sua mission:

"Stiamo smantellando 4 centrali nucleari, con reattori di 3 differenti tecnologie, 5 impianti legati al ciclo del combustibile e un reattore di ricerca. Gestiamo in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi".

Nella sezione “Gestione rifiuti radioattivi” troviamo una descrizione tecnica di quella che chiamano il decommissioning: caratterizzazione; trattamento; condizionamento; stoccaggio e smaltimento. Questi ultimi punti in particolare ci interessano e Sogin afferna che il ciclo della gestione finisce con:

il rifiuto radioattivo è stoccato nei depositi temporanei presenti negli impianti in dismissione, pronto per essere trasportato e smaltito nel Deposito Nazionale quando sarà realizzato.

Tutti noi contribuenti paghiamo in bolletta elettrica una quota ARIM che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente poi eroga a Sogin appunto. La società quindi riceve milioni di Euro l’anno per lo smaltimento delle scorie radioattive dalle città. Dalla delibera 595/2020/R/COM del 29 dicembre 2020 si evince che le sono predisposte le seguenti erogazioni per questo lavoro di decommissioning:

- 10 milioni di euro entro il 29 gennaio 2021;

- 20 milioni di euro entro il 26 febbraio 2021;

- 15 milioni di euro entro il 31 marzo 2021.

E qui sorge una domanda importante: fino ad oggi in che stato di conservazione sono queste scorie? Inoltre, fare un lavoro di mappatura di 67 potenziali siti per trovare il Deposito Nazionale inserendo anche zone d’Italia panoramiche e in piena natura, non è quantomeno azzardato?

Se il parametro per l’individuazione di questi siti è stato l’idoneità geologica, qualcuno si è dimenticato che il patrimonio naturalistico e storico - artistico di un Paese a vocazione turistica come il nostro è una questione imprescindibile. A Pienza, con la Val d’Orcia eletta Patrimonio dell’Umanità, la Regione Toscana è pronta a investire preventivamente della questione l’UNESCO, contro la minaccia, anche solo remota, di inquinamento radioattivo. Il nucleare italiano ha prodotto più polemiche che energia, a cui si aggiungono i rifiuti medici radioattivi che teniamo nei "sottoscala" degli ospedali. Anche in questo caso l’Italia si è dimostrata incapace di prevedere che non si sarebbe potuto continuare in eterno a “nascondere la polvere sotto il tappeto”.

rticolo di Francesco Sani